Библиотека » Портреты » Дмитрий Фесенко

Понятие социальной ответственности профессии в целом и ее представителей, в частности – это продукт развития архитектуры и общества последних двух столетий. До XIX в. профессиональная ответственность архитектора не выходила за рамки его взаимоотношений с персоналией клиента, принадлежавшего исключительно к высшим слоям жестко стратифицированного общества. Это распространяется в том числе и на градостроительные программы, являвшие собой проекцию воли иерарха и служившие целям возвеличивания его и эпохи его правления. Иначе говоря, социальная ответственность архитектора оказывается следствием, во-первых, процесса демократизации и массовизации общества, активно развивавшегося примерно с конца XVIII в. (в России – с известным запаздыванием), и, во-вторых, рационализации образа профессионального мышления и деятельности.

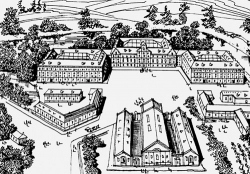

Первыми проявлениями исторических перемен, затронувших профессиональную сферу, можно считать появление фаланстеров, с одной стороны, и промышленных предприятий и казарм для рабочих при них, с другой. В дальнейшем эти две исторические линии, утопическая и реалистическая, развиваются бок о бок – вплоть до нашего времени. Вслед за промышленностью и жильем последовали общественные здания – выставочные павильоны, воксалы, народные дома, театры, музеи, имевшие в качестве социального адреса все более широкие слои населения. Архитектор ответственен теперь уже не только перед отдельным сиятельным заказчиком, как это было ранее – среди пользователей продуктов его труда оказывается городское сообщество в целом, включая низшие страты.

Первыми проявлениями исторических перемен, затронувших профессиональную сферу, можно считать появление фаланстеров, с одной стороны, и промышленных предприятий и казарм для рабочих при них, с другой. В дальнейшем эти две исторические линии, утопическая и реалистическая, развиваются бок о бок – вплоть до нашего времени. Вслед за промышленностью и жильем последовали общественные здания – выставочные павильоны, воксалы, народные дома, театры, музеи, имевшие в качестве социального адреса все более широкие слои населения. Архитектор ответственен теперь уже не только перед отдельным сиятельным заказчиком, как это было ранее – среди пользователей продуктов его труда оказывается городское сообщество в целом, включая низшие страты.

|

|

|

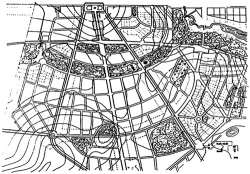

В рамках Современного движения, зародившегося в первые десятилетия ХХ в., социальная ответственность профессии становится прокламируемым приоритетом. И западные функционалисты, и советские конструктивисты рассматривали профессиональную активность как способ социального служения. Программа жизнестроительства предполагала самый широкий социальный адрес. Это было заявлено уже в конце ХIХ в., в концепции города-сада Э.Говарда, найдя последующее воплощение сначала в Англии, затем – в других странах, включая дореволюционную Россию. Советские урбанисты и дезурбанисты спорили о средствах достижения цели, но объединяющей их идеологической платформой являлось скорейшее обеспечение жильем, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам и снабженным набором объектов соцкультбыта, бесперебойно прибывающих в город трудовых масс.

Декларируемое целеполагание и реальная жизнь нередко расходятся кардинально. В сталинской архитектуре провозглашавшиеся эгалитарные идеалы и повседневность, в том числе профессиональная, практически не имели между собой точек пересечения. Однако и на Западе зазор между широковещательными модернистскими постулатами и тем, что строилось на самом деле, был достаточно ощутим. Это и вызвало ревизионистские настроения и критику со стороны «Team-Х». Брутализм 1950-х гг. развивается под знаком обращения к этике социальной ответственности профессии. В СССР же волна хрущевской демократизации конца 1950-х - начала 1960-х гг. смела архитектуру, фактически смяв профессию – в угоду поначалу упрощенно, а позднее, в 1970-1980-е гг. – ханжески понимаемой социальной ответственности перед обществом – уже не профессионального цеха, а проектно-строительной отрасли вообще.

Постмодернизм, первые ростки которого на Западе обнаружили себя еще в конце 1950-х гг., но расцветший пышным цветом в конце 1970-х – 1980-е гг., в качестве одной из основных инвектив предъявлял модернизму его социальную безответственность и небрежение к нуждам «простого человека». Альтернативой демиургизму модернистов, их взгляду на город и его обитателей с птичьего полета выступали такие демократически ориентированные профессиональные инструменты, как партисипация, advocacy planning и т.п., которые не утратили своей актуальности до сегодняшнего дня. В России эта профессиональная идеология, не слишком-то распространенная и на Западе, практически не оставила следов, несмотря на отчаянную неолиберальную демагогию на политическом уровне в конце 1980-х – 1990-е гг., будучи сведенной к сугубо поверхностному копированию примет и мотивов предшествующих историко-архитектурных эпох.

Постмодернизм, первые ростки которого на Западе обнаружили себя еще в конце 1950-х гг., но расцветший пышным цветом в конце 1970-х – 1980-е гг., в качестве одной из основных инвектив предъявлял модернизму его социальную безответственность и небрежение к нуждам «простого человека». Альтернативой демиургизму модернистов, их взгляду на город и его обитателей с птичьего полета выступали такие демократически ориентированные профессиональные инструменты, как партисипация, advocacy planning и т.п., которые не утратили своей актуальности до сегодняшнего дня. В России эта профессиональная идеология, не слишком-то распространенная и на Западе, практически не оставила следов, несмотря на отчаянную неолиберальную демагогию на политическом уровне в конце 1980-х – 1990-е гг., будучи сведенной к сугубо поверхностному копированию примет и мотивов предшествующих историко-архитектурных эпох.

Начиная с 1990-х гг. архитектура попадает в сферу влияния шоу-бизнеса, усваивая его ужимки и повадки, она прогрессивно гламуризируется. Основным объектом внимания как массовой, так и профессиональной прессы оказываются объекты вау-архитектуры, как правило, имеющие мало общего с категорией социальной ответственности. В социально поляризованной, олигархической России этот тренд очевиден, быть может, более чем где бы то ни было. Отсюда – бездумно-безразборное преклонение и привечание западных звезд.

Впрочем, на Западе продолжают развиваться и тенденции, обнаружившие себя еще в 1980-е гг. и идейно связанные с По-Мо – в частности, новый урбанизм, основополагающим принципом которого оказывается социально ответственное обустройство пригородных поселений с широким социальным адресом, альтернативных всепоглощающему американском спровлу. Что касается России, то здесь лишь в последние годы понятие социальной ответственности утрачивает уничижительно-ернические коннотации – правительством широко заявлен ряд национальных проектов, направленных на балансировку и развитие социальной сферы – среди них «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». К сожалению, по мнению многих экспертов, реализационная перспектива последнего проекта представляется наиболее проблематичной из всех, о чем также свидетельствует его очевидное пробуксовывание даже не в пример более «благостные» по сравнению с сегодняшним днем предкризисные годы. Хотя, с другой стороны, возможно, только сейчас, по отрезвлении после очередного нефтедолларового запоя, возникли социокультурные и социально-экономические предпосылки переформатирования жилищной политики в направлении ее гуманизации и демократизации, перевода отрасли на постиндустриальные или хотя бы позднеиндустриальные рельсы.

Предпринятый краткий исторический экскурс позволяет обозначить целый ряд имевших место на протяжении двух минувших столетий внутрипрофессиональных трансформаций, тесно связанных со становлением и эволюцией представлений о социальной ответственности профессии перед обществом. Прежде всего, следует сказать о рождении и институционализации урбанизма как отдельной профессии, относящейся к первым десятилетиям ХХ в. (России это только предстоит пережить). Ландшафтная архитектура – другой отпочковавшийся от «большой» архитектуры профессиональный раздел, связанный с изменением представлений о социальной ответственности. Заметим в скобках, что экологическая, ресурсосберегающая, энергоэффективная архитектура, активно развивающаяся в последние десятилетия, также является детищем социально ответственного крыла профессии.

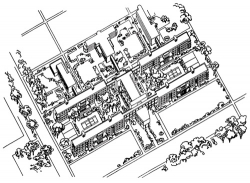

Подвижки, оказывающиеся следствием расширения сферы ответственности архитектора, затрагивают и типологию. Речь идет о массовом жилищном строительстве, постоянно расширяющихся и видоизменяющихся «местах занятости» - от промышленных предприятий до бизнес-центров и офисных комплексов, и объектах социальной инфраструктуры, включая культуру, образование, отдых, здравоохранение, спорт и пр.

Подвижки, оказывающиеся следствием расширения сферы ответственности архитектора, затрагивают и типологию. Речь идет о массовом жилищном строительстве, постоянно расширяющихся и видоизменяющихся «местах занятости» - от промышленных предприятий до бизнес-центров и офисных комплексов, и объектах социальной инфраструктуры, включая культуру, образование, отдых, здравоохранение, спорт и пр.

Вышеупомянутые методы и инструменты проектирования – соучастие, advocacy-planning, новый урбанизм и пр. – суть результаты расширения образа социальной ответственности профессии перед социумом. Оставшийся за пределами нашего обзора институт нормирования как средство обеспечения гарантированного минимума благ для всех (в пределе) – также можно считать одним из феноменов, сопутствующих становлению внутрипрофессионального этоса социальной ответственности. В последние десятилетия одним из обязательных разделов любого урбанистического, архитектурного или ландшафтного проекта на Западе является формирование среды для людей с ограниченными возможностями (мы пока что пребываем в стадии освоения) – и это тоже является следствием проникновения представлений о социальной ответственности в кодекс профессионального поведения.

Данный перечень проекций понятия социальной ответственности профессии перед обществом далеко не полон, нуждаясь в расширении и уточнении.