Константин Мацан, Валерия Посашко

10 вопросов о священстве и священниках

31 декабря 2012

Хорошо ли мы знаем, кто такие священники и в чем их служение? Кто его придумал, не устарело ли оно? Кто может стать служителем Божьим и вообще, нужен ли он как посредник между Богом и человеком, если таким Посредником почти 2000 лет назад стал Христос?

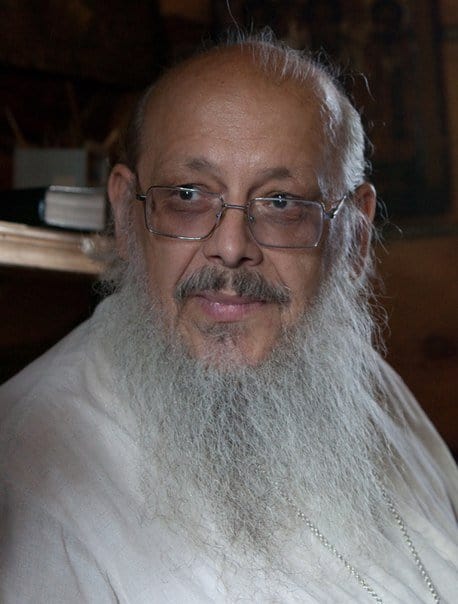

Мы выбрали десять вопросов о священстве, которыми задаются сомневающиеся и неверующие, на которые и не у всякого верующего есть что сказать. На них отвечает протоиерей Сергий Правдолюбов, магистр богословия, профессор Московской духовной академии, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве.

1. Кто был первым христианским священником?

Это неизвестно. Но уже в книге Деяний упоминаются «пресвитеры церковные» в Эфесе, которые не были епископами, как ученик апостола Павла Тимофей. В первые века были хорепископы, то есть «сельские епископы». Часто хорепископы и пресвитеры мало различались. До сих пор заметна глубочайшая древность в возгласе диакона «Благослови, Владыко» в обращении к священнику, а не к епископу. В византийской традиции совершенно четко предписывается священнику восседать при чтении Апостола на Литургии в головном уборе (ныне камилавка или митра), чем знаменуется «равноапостольность» священнического служения. В ранних древнейших канонических правилах идет постоянное смешение понятий епископ и пресвитер, различить их почти невозможно.

2. Что такое «священник по чину Мелхиседека», почему так называется Христос? Кто такой Мелхиседек?

Мелхиседек — это «царь Салима», являющийся одновременно и священником (см. Быт 14:18, Пс 109:4). Происхождение его совершенно неизвестно и непонятно. Салим никак не соотносится с Иерусалимом. Это нелокализованная местность и непонятное, может быть, небесное, происхождение. Вот эта символическая непонятность места и происхождения и употребляется по отношению к Господу нашему Иисусу Христу — Богу, Царю и Священнику в одном Лице. Подробности и толкование этого места Священного Писания могут разъяснить наши ученые богословы МДА на кафедре библеистики, обратитесь к ним.

3. Зачем нужны священники?

Разве после Христа еще есть смысл в посредниках между Богом и людьми, когда Он сам — Посредник?

Протестанты так и говорят и по-прежнему протестуют против института священства и у православных, и у католиков. Но они забывают, что Христос мог бы категорически и решительно отменить «культ жрецов» и отдать все простым людям и главам семейств по всему миру. Но Христос благоволил оставить этот институт, без которого, видимо, христианство довольно быстро бы истощилось и отмерло. Богу виднее, зачем нужны священники и сама Церковь с чинопоследованиями святых Таинств.

4. Если Христос называет верующих «царственным священством», то почему Таинства имеют право совершать только специальные люди?

Это опять пытаются навязать нам «протестантствующие священники» (это слова священномученика Павла Флоренского). В случае смертельной опасности, например, когда новорожденный младенец может умереть в роддоме, его может крестить любой православный христианин, даже женщина, если она находится в данный момент в чистоте. Произносится самая краткая формула Крещения, и младенец трижды обливается самой простой водой в момент произнесения этих слов. Крещение совершено. И лишь после выздоровления младенец в храме миропомазывается священником. По житиям святых, до Х века мирянин мог, в случае крайней необходимости, взяв у священника Святые Дары, по его благословению причастить ими другого мирянина, как охотник в житии преп. Феоктисты († 881, память 9/22 ноября). Однако Церковь, в которой продолжает жить Дух Святой, сочла нужным не разрешать подобное в следующем тысячелетии.

5. Откуда пошло Таинство Священства, как оно сложилось?

Оно пошло от Самого Господа нашего Иисуса Христа и Его апостолов. Апостол Павел просит своего ученика Тимофея: Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение (2 Тим1:6). Если бы это не было в полном соответствии со словами Господа, апостол Петр и другие ближайшие ученики Христа непременно воспротивились бы и запретили эту практику. Подробных комментариев к этому вопросу ранние христиане письменно не оставили: им всё было понятно и очевидно по умолчанию. А мы свято храним это Апостольское и общецерковное Священное Предание.

6. Почему именно священники могут прощать грехи, кто им дал такое право — право Бога?

Это право апостолам дал Сам Господь наш Иисус Христос, и оно ясно и отчетливо засвидетельствовано в Евангелии: Господь дунул на них и сказал: приимите Духа Святаго. Имже отпустите грехи — отпустятся им, а имже удержите — удержатся (Ин 20:22—23). Апостолы через рукоположение епископов передали им эту власть, а те — через рукоположение — и священникам. Все очень ясно и просто.

7. Как становятся священниками и кто может стать священником?

Священником может стать любой человек, «одной жены муж», доброго и терпеливого нрава, имеющий достаточное образование и прошедший практику молитвенной и подвижнической жизни.

8. Дают ли священники какие-нибудь обеты? Или у них есть специальное молитвенное правило, какие-то особые ограничения и т. п.?

Священником может стать человек в тридцать лет (так предписывают канонические правила), диаконом — в двадцать пять лет. Исключения возможны (как и епископ Тимофей у апостола Павла), но именно исключения, а не правила. Священник должен быть одной жены муж в полном смысле слова. Юноша, который хочет стать священником, не имеет права иметь плотские отношения с женщинами или девушками. Это очень важное правило, которое неимоверно трудно соблюсти. Но это очень существенное правило. Оно не устарело, его непременно надо соблюдать, а детям необходимо с самого раннего возраста говорить об этом не стесняясь, иначе стать священником невозможно. Так нас воспитывали прадеды, деды и отцы, а я так же воспитывал своих детей. Мне думается, в этом вопросе надо быть принципиальным до смерти, так же как и в вере — до самой мученической смерти.

Так же и второбрачие — оно запрещено. Или служи священником, или бросай священство, если вступаешь во второй брак. Это источник многих страданий для священства, но отступать от этого принципа нельзя, иначе постепенно Церковь порушится, и мы сами будем в этом виноваты.

Молитвенное правило у священников есть, как и у мирян, надо совершать вечерние и утренние молитвы. Перед каждой Литургией требуется прочесть Последование ко Святому Причащению с прибавлением молитв, написанных специально для священников.

9. Правда ли, что для православного мирянина слово священника — закон? Что значит «слово священническое попраша»? Власть священника — насколько далеко она заходит?

К сожалению, не все миряне осознают это, и не все священники осознают всю грозность этого оружия — слова. Хотя из практики знаешь, насколько оно опасно и страшно. «Попрать» — значит потоптать. Этого ни в коем случае делать нельзя. Если не готов поступить по слову священника — не спрашивай, у тебя никто свободы поступков не отнимал. Но если спросил — послушайся. Но это больше относится к старцам. А батюшка-«нестарец» не должен направо и налево решительно советовать и требовать исполнения своих слов. Преподобный Серафим (Романцов, Глинский, а позднее Сухумский, † 1976, память 10/23 сентября. Прославлен Украинской ПЦ МП) говорил моему, уже седому и старому, отцу: «Пожалуйста, дорогие батюшки, старайтесь не говорить конкретно и повелевать что-либо, а говорите: вот такой преподобный говорил такие слова, а такой-то батюшка советовал вот так поступить. Потому что, если вы скажете определенно и требовательно, а тот человек не выполнит, это будет для него очень тяжело, плохо и никак не на пользу. Воздерживайтесь от повеления». Это очень мудрые и актуальные слова.

Власть самого простого священника заходит так далеко, что многие батюшки и не подозревают. Об этом хорошо сказано у св. Иоанна Златоуста в Словах о священстве и у преподобного старца Силуана, почти нашего современника († 1938). Просто страшно становится.

10. Кто такой духовник и как им становятся?

Духовником становятся по факту посещения того или иного храма. Ходишь, исповедуешься, и тот, кто тебя исповедует, тот и становится твоим духовником. Если недоволен им — помолись погорячее, Бог и пошлет тебе того духовника, который тебе будет более понятен, отзывчив, с сокрушением сердечным. В старину духовников назначали из опытных и старых батюшек или монахов. У нас и сейчас есть два духовника для духовенства города Москвы. Мы ведь тоже нуждаемся в регулярной исповеди. Но от обычного духовника не требуется ни старчества, ни непременной святости и прозорливости, а только чтобы он был сам смиренный и простой, с сокрушением сердечным, без возношения над прихожанами, который молится и постится, то есть самый обычный и простой батюшка, которых у нас, слава Богу, еще много.

Фото Юлии Маковейчук

Вернуться назад